冬季はサイドブレーキをかけるな!仕組み、原因、解決方法を簡単解説

今日のお題は「冬季はサイドブレーキを掛けるな」です。

車から降りる時はシフトレバーをPレンジにサイドブレーキをかけるのがダメなの?

通常はそれで問題ないんだけど、冬季の間はサイドブレーキが凍ってしまうから使ってはダメなんだよ

冬季にサイドブレーキを引いて駐車すると、凍結によってサイドブレーキが解除できなくなり、車を発進させることができなくなる場合があります。

これは、ドラムブレーキ内部に雪や雨などの水分が入り込み、凍結によってブレーキシューとブレーキドラムがくっついてしまうためです。

予防策はあるの?

結論をいうとサイドブレーキをかけずに輪止めを使う!

自動車学校でも車の取扱説明書にも書いてあるよ^^

手順としてはシフトレバーをPレンジに入れて輪止めを使います。

このようにすればブレーキの凍結を防ぐことが出来ます。

「種類」「仕組み」「原因」「解決法」に分け、写真を使ってもう少し詳しく解説していきます。

サイドブレーキの種類

サイドブレーキは大きく3種類

ハンドブレーキ(手動式)

運転席中央(シートの間)にあるレバーを手で引いて操作します。

レバーを引くとワイヤーが動き、後輪ブレーキを作動させます。また車種によってドア側に付いていたりします。

フットブレーキ(足踏み式)

運転席の左側(クラッチペダルの位置に近い場所)にあるペダルを足で踏み込んでサイドブレーキをかけます。

電動式(EPB)

スイッチを押すだけで、モーターを使ってパーキングブレーキを作動させます。

一部のトラックでハンドブレーキ型の電動式パーキングブレーキもあります。

「ハンドブレーキ」「フットブレーキ」はワイヤーで引っ張ってサイドブレーキをかけることが出来ます。

ワイヤー方式のサイドブレーキでは、レバーを引く際に「カチッカチッ」と音が鳴ります。

この音の数は、ドラムブレーキ内の調整によって変わり、結果としてサイドブレーキの効き具合や引く硬さが変わります。

具体的には、ブレーキシューとドラムの隙間を調整することで、ワイヤーの張り具合やレバーの操作感が変化する仕組みです。

「カチッカチッ」って音の数が少ないほうが効きが強くなる。なので手や足の力が弱い人は数を増やしてもらうと弱い力でサイドブレーキをかけることが出来るよ。

もちろん限度はあるから整備工場に要相談^^

電動式に関してはモーターが自動で調整するのでメンテナンスの必要はありませんが、モーターは消耗品なの寿命が来たときは高い修理代がかかります。

ちなみにハイエースなどの商用バンに採用されてる引っ張るタイプのサイドブレーキは「ステッキ型(ハンドステッキ)」と呼ばれます。

サイドブレーキを仕組み

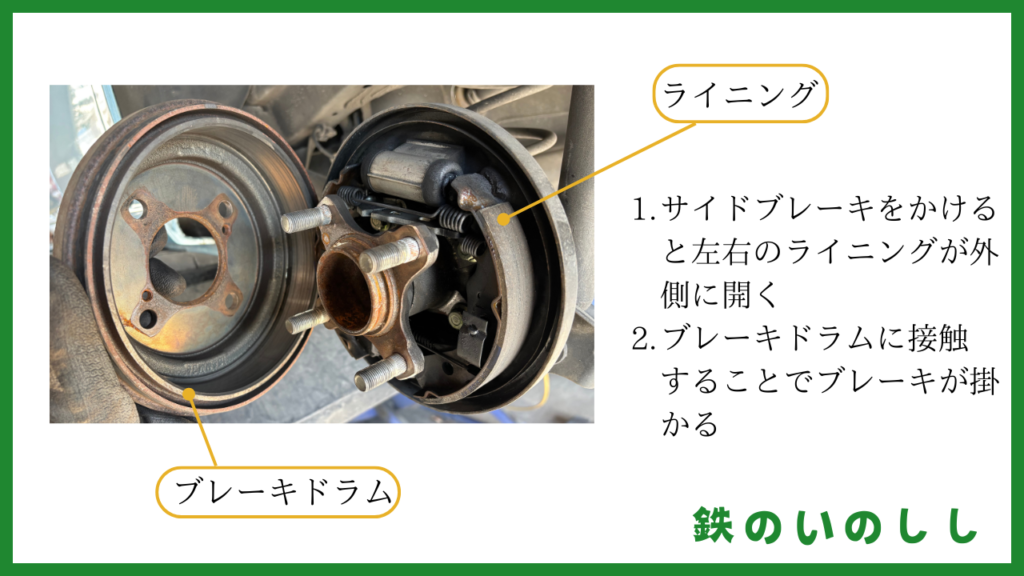

室内のサイドブレーキのレバーは下の写真のようなワイヤーとつながっていて車体の下部から外に出ている。

そのワイヤーは後ろのブレーキ(ドラムブレーキ)につながる。

引っ張られたワイヤーはブレーキライニングを広げてブレーキを掛ける。これがサイドブレーキの流れです。

流れは掴んだかな?

ここを理解すると、この先の解説や解決方法も理解しやすいよ

サイドブレーキが外れなくなる原因

サイドブレーキが外れなくなる理由は、ドラムブレーキ内に雪や雨などの水分が入り込んでライニングとブレーキドラムが凍結によってくっつくことが原因です。

ちなみに走行中は水が入っても凍らないのはブレーキを使用すると摩擦熱によって水分が抜けるので走行中にいきなり凍結することはありません。

ただその水分が抜けきらなかったり、残った雪が溶けて入り込むと凍結する可能性が出てきます。

リアブレーキはドラムブレーキ以外にもディスクブレーキがありますが、中身はドラムブレーキと同じなので条件が揃うと凍結します。

電動パーキングもワイヤーの代わりにモーターで動かしているだけなので機構は一緒です。

凍結したサイドブレーキの解決方法は2つ

凍結して動かなくなったブレーキを直す方法は2つ!

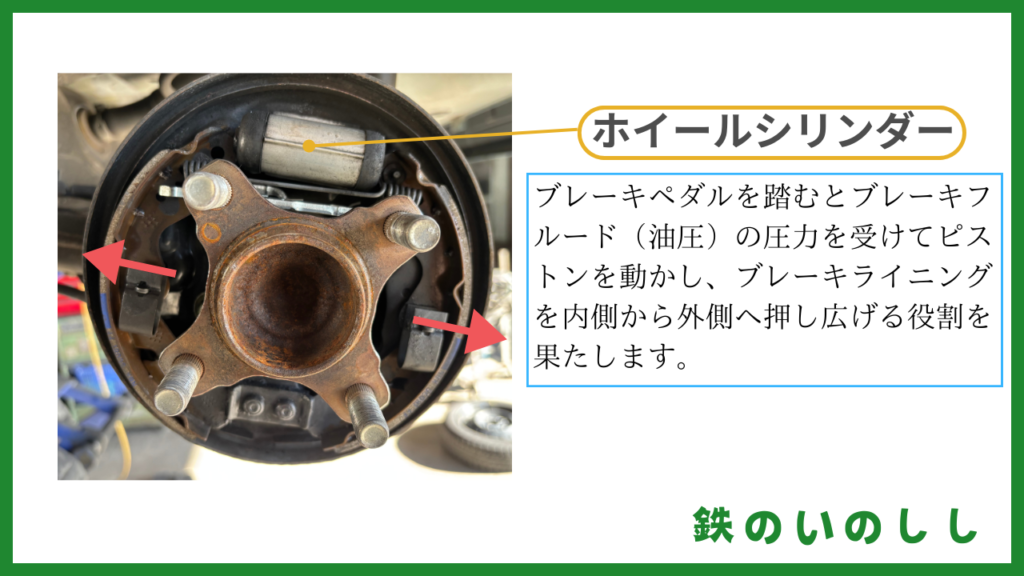

1.ブレーキペダルを踏みまくる!

サイドブレーキのワイヤーはドラムブレーキの下部にありますが、ブレーキペダルは上部にあるホイールシリンダーが油圧の圧力でブレーキライニングを広げることでブレーキをかけています。

ではなぜブレーキペダルを踏みまくると凍結してくっついたドラムブレーキが剥がれるのかというと。

ただの振動です。

サイドブレーキを解除するとブレーキライニングは内側に戻ろうとしますが、凍結して動かない。

なのでブレーキペダルと踏みまくることでブレーキシリンダーを伝わって振動が起こり剥がれることがあります。

サイドブレーキを何回もひっぱっても同じじゃないの?

少なからずハンドブレーキではダメだったね。足のサイドブレーキもあるけど結局2回踏まないと解除されないからね。

電動は論外^^

あと、これは凍結が軽症だった場合は上手くいくけ剥がれない場合もあるから「賭け感」が強いね。

ちなみに、しっかり振動を与えたいのならジャッキアップしてタイヤを外してドラムブレーキを直接ハンマーで叩くのが一番振動を与えられます。

ただ寒空の下タイヤを外すのは大変なので次の作業をおすすめします。

2.直接お湯をかける

もちろん現場の状況によりますが、自宅で凍結してしまった場合はドラムブレーキに直接お湯をかけることで凍結箇所は溶けて「バイーン」って音することがありますがこれはブレーキが外れた音です。

手順はサイドブレーキを解除して、片方ずつお湯をかけます。

焦ってまとめて両方やる必要はないので大丈夫です。

理想はやかんの様に湯口が長いと安全にお湯をかけることができます。

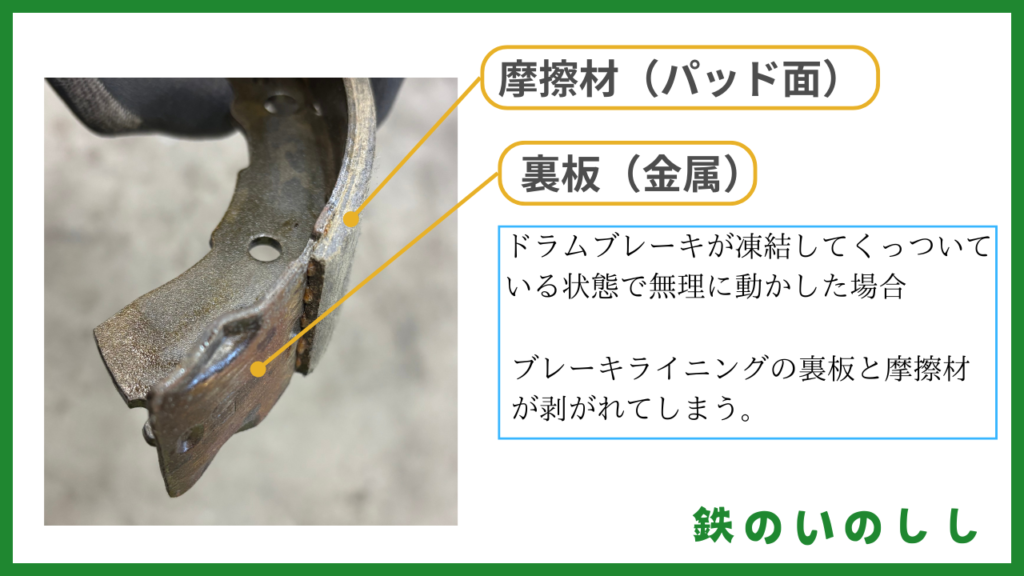

無理に動かそうとするとブレーキライニングが壊れる

ブレーキライニングは金属板に摩擦材のパッドが接着されています。ディスクローターのブレーキパッドも同じです作りです。

ライニングとブレーキドラムが凍結接着している状態で無理に車を動かそうとすると、金属板とパッド面をくっつけている特殊な接着剤が剥がれてしまい金属板とパッド面がバラバラになります。

結果的に車は動くことは出来ますが、ブレーキライニングは交換が必要になります。

また本来のブレーキの役割が出来ないので走行はおすすめできません。

それでも外れない場合はロードサービス

ブレーキライニングが凍結接着してしまった場合は「ブレーキペダルを踏みまくる」「お湯をたっぷりかける」2つの解決方法をお伝えしましたが、それでもダメな場合は無理に動かさずに自動車保険のロードサービスに電話してください。

もちろん運ばないで現場で、タイヤを外して直接ハンマーで振動を与えて凍結接着を剥がす対応もしてくれると思います。

もちろん対応するロードサービス業者にもかたよりがあるので相談してください。

まとめ

凍結原因はお伝えした通り冬季にサイドブレーキををひくとブレーキドラム内に雪や水が入ってそれが凍結接着することでブレーキドラムとくっついてしまうとお伝えしました。

実はサイドブレーキを引いていなくても凍結接着することがあります。

原因としてはブレーキドラムとライニングのクリアランスが極端に少ないときです。

サイドブレーキの引き具合を調整するときにクリアランスを調整するのですが、その調整を間違えるとこのようなことが起きてしまいます。

最近はオートマの車がほとんどなのでひとまずサイドブレーキをひかなければ問題はありません。

マニュアル車に関しては輪止めを使用して上手に回避しましょう。

折りたたみの輪止めはタイヤ交換の際も使用するのでぜひ車にいれてください。

凍結接着しても慌てずに出来る所から作業を行いましょう。

ダメならロードサービスを使ってください。

それでは素敵なカーライフを^^

冬季の間は他にも色々なトラブルがあるから落ち着いて対応しようね。